Keledai dan Tuannya: Pelajaran Mengenai Ketidakberdayaan yang Dipelajari

Seekor keledai sedang digiring di sepanjang jalan menuruni lereng gunung, ketika tiba-tiba ia memutuskan untuk memilih jalannya sendiri. Ia melihat kandangnya di kaki gunung, dan baginya, jalan tercepat untuk turun adalah melewati tepi tebing terdekat. Saat ia hendak melompat, tuannya menangkap ekornya dan mencoba menariknya kembali, tetapi keledai yang keras kepala itu tidak mau menyerah dan menariknya sekuat tenaga.

“Baiklah,” kata tuannya, “pergilah, hai binatang yang keras kepala, dan lihatlah ke mana jalan itu akan membawamu.”

Setelah itu, ia melepaskannya, dan keledai yang bodoh itu jatuh terguling-guling menuruni lereng gunung.

Keledai yang keras kepala pada kisah di atas merasa dirinya berdaya, namun ia tidak cukup punya pengalaman yang menuntunnya mengetahui pada bagian mana dirinya berdaya. Rasa berdaya umumnya dipelajari dari pengalaman yang mendatangkan imbalan (reward) dan hukuman (punishment). Keberdayaan akan diikuti dengan imbalan dan ketidakberdayaan akan diikuti dengan hukuman. Keledai yang bodoh tidak dapat belajar bahwa akibat yang tidak menyenangkan, bahkan kehilangan nyawa, akan menyertai apabila ia berjalan melewati tebing. Kebodohannya membuat ia memandang ketidakberdayaan sebagai keberdayaan, dan tentu ia tidak punya banyak nyawa untuk dapat belajar bahwa melewati tebing untuk sampai ke kaki gunung itu tidakan bodoh. Pun kalau ia bisa belajar dari pengalaman. Karena ia sudah dikenal terbiasa jatuh ke lubang yang sama dua kali, seandainya ia punya banyak nyawa, ia akan jatuh ke tebing berkali-kali.

Manusia diberi kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Pengalaman yang mendatangkan imbalan akan dilakukan kembali dan pengalaman yang mendatangkan hukuman tidak akan dilakukan kembali. Dengannya, kita dapat belajar pada bagian mana kita berdaya.

Seserang yang dapat memimpin dan memengaruhi orang lain mendapat imbalan berupa pujian, dukungan, dan sumber daya, sehingga ia merasa berdaya sebagai pemimpin. Seseorang yang menulis karya mendapat imbalan berupa pujian dan reputasi, sehingga ia merasa berdaya sebagai penulis. Seorang mahasiswa yang belajar mata kuliah dengan tekun mendapat imbalan berupa nilai yang bagus, sehingga ia berdaya sebagai mahasiswa yang rajin.

Namun, rasa berdaya atau tidak berdaya tidak melulu dipelajari dari pengalaman mendapat imbalan dan hukuman. Orang dapat merasa tidak berdaya jika punya ekspektasi bahwa yang dilakukan tidak menimbulkan efek apa pun. Tindakan yang seharusnya mendatangkan imbalan tidak membuat ia mendapat imbalan. Mahasiswa misalnya, dapat merasa tidak berdaya jika pada semester lalu belajar dengan rajin namun tidak membuat indeks prestasinya bagus. Ia merasa tidak berdaya karena dengan belajar pun tidak membuat nilainya bagus. Perasaan tidak berdaya ini tidak hanya dimiliki oleh manusia, hewan juga memilikinya. Hewan yang dimaksud tentu bukan keledai, tapi hewan yang lebih pintar, yakni anjing.

Martin E.P. Seligman, ilmuwan psikologi dari Universitas Pennsylvania dalam bukunya berjudul Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life, mengenalkan istilah yang disebut dengan ketidakberdayaan yang dipelajari (learned helplessness). Ia menjelaskan,

We begin with the theory of personal control. I will introduce to you two principal concepts: learned helplessness and explanatory style. They are intimately related.

Learned helplessness is the giving-up reaction, the quitting response that follows from the belief that whatever you do doesn’t matter. Explanatory style is the manner in which you habitually explain to yourself why events happen. It is the great modulator of learned helplessness. An optimistic explanatory style stops helplessness, whereas a pessimistic explanatory style spreads helplessness. Your way of explaining events to yourself determines how helpless you can become, or how energized, when you encounter the everyday setbacks as well as momentous defeats.

Kita mulai dengan teori kendali pribadi. Saya akan memperkenalkan dua konsep utama: ketidakberdayaan yang dipelajari dan gaya penjelasan. Keduanya saling berkaitan erat.

Ketidakberdayaan yang dipelajari adalah reaksi menyerah, respons berhenti yang muncul dari keyakinan bahwa apa pun yang Anda lakukan tidak berarti. Gaya penjelasan adalah cara Anda menjelaskan kepada diri sendiri mengapa suatu peristiwa terjadi. Ini adalah modulator utama ketidakberdayaan yang dipelajari. Gaya penjelasan yang optimis menghentikan ketidakberdayaan, sedangkan gaya penjelasan yang pesimis menyebarkan ketidakberdayaan. Cara Anda menjelaskan suatu peristiwa kepada diri sendiri menentukan seberapa tidak berdayanya Anda nantinya, atau seberapa bersemangatnya Anda, ketika Anda menghadapi kemunduran sehari-hari maupun kekalahan yang krusial.

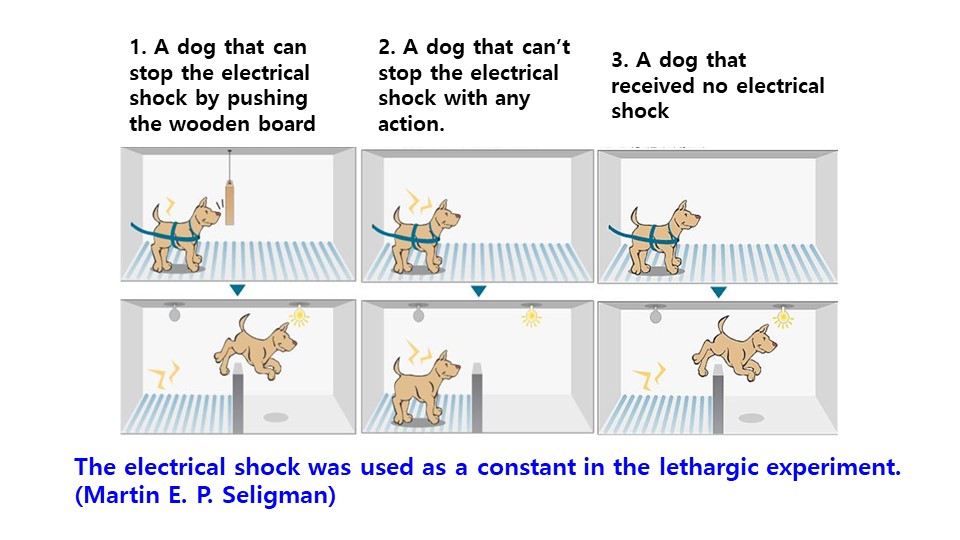

Seligman dan koleganya mempelajari pengalaman learned helplessness pada eksperimen yang dilakukan dengan melibatkan anjing. Berikut ini Seligman menjelaskan eksperimennya,

We thought of an experiment to show that animals could learn helplessness. We called it the “triadic” experiment, because it involved three groups yoked together.

We would give the first group escapable shock: By pushing a panel with its nose, a dog in that group could turn off the shock. That dog would thus have control, because one of its responses mattered.

The shock-giving device for the second group would be “yoked” to that for the first dogs: They would get exactly the same shocks as the first, but no response they made would have any effect. The shock a dog in the second group experienced would cease only when the “yoked” dog in the first group pushed its panel.

A third group would get no shocks at all.

Once the dogs went through that experience, each according to its category, all three would be taken to the shuttlebox. They should easily learn to jump over the barrier to escape from shock. We hypothesized, however, that if the dogs in the second group had learned that nothing they did mattered, they would just lie down in the shock and do nothing.

Kami memikirkan sebuah eksperimen untuk menunjukkan bahwa hewan dapat belajar tentang ketidakberdayaan.Kami menyebutnya eksperimen “triadik”, karena melibatkan tiga kelompok yang disatukan.

Kami akan memberikan kejutan listrik yang dapat dihindari kepada kelompok pertama: Dengan mendorong panel dengan hidungnya, seekor anjing dalam kelompok tersebut dapat mematikan kejutan tersebut. Dengan demikian, anjing tersebut akan memiliki kendali, karena salah satu responsnya berpengaruh.

Alat pemberi kejutan untuk kelompok kedua akan “dikaitkan” dengan alat untuk anjing pertama: Mereka akan mendapatkan kejutan yang sama persis dengan yang pertama, tetapi respons yang mereka berikan tidak akan berpengaruh. Kejutan yang dialami anjing di kelompok kedua hanya akan berhenti ketika anjing yang “dikaitkan” di kelompok pertama mendorong panelnya.

Kelompok ketiga tidak akan mendapatkan kejutan sama sekali.

Setelah anjing-anjing tersebut melewati pengalaman tersebut, masing-masing sesuai kategorinya, ketiganya akan dibawa ke kotak shuttlebox. Mereka akan dengan mudah belajar melompati penghalang untuk menghindari kejutan. Namun, kami berhipotesis bahwa jika anjing-anjing di kelompok kedua telah belajar bahwa apa pun yang mereka lakukan tidak berarti, mereka akan berbaring dalam keterkejutan dan tidak melakukan apa pun.

Bagaimana hasilnya? Seligman menjelaskan,

In early January of 1965, we exposed the first dog to shocks from which it could escape and the second dog to identical shocks from which it could not escape. The third dog was left alone. The next day, we took the dogs to the shuttle box and gave all three shocks they could easily escape by hopping over the low barrier dividing one side of the box from the other.

Within seconds the dog that had been taught to control shocks discovered that he could jump over the barrier and escape. The dog that earlier had received no shocks discovered the same thing, also in a matter of seconds. But the dog that had found that nothing it did mattered made no effort to escape, even though it could easily see over the low barrier to the shockless zone of the shuttlebox. Pathetically, it soon gave up and lay down, though it was regularly shocked by the box. It never found out that the shock could be escaped merely by jumping to the other side.

We repeated this experiment on eight triads. Six of the eight dogs in the helpless group just sat in the shuttlebox and gave up, whereas none of the eight dogs in the group that had learned they could control shock gave up.

Steve and I were now convinced that only inescapable events produced giving up, because the identical pattern of shock, if it was under the animal’s control, did not produce giving up. Clearly, animals can learn their actions are futile, and when they do, they no longer initiate action; they become passive. We had taken the central premise of learning theory-that learning occurs only when a response produces a reward or a punishment-and proved it wrong.

Pada awal Januari 1965, kami mengekspos anjing pertama pada kejutan yang dapat ia hindari, dan anjing kedua pada kejutan yang sama yang tidak dapat ia hindari. Anjing ketiga dibiarkan sendirian. Keesokan harinya, kami membawa anjing-anjing itu ke kotak shuttlebox dan memberikan ketiga kejutan agar mereka dapat dengan mudah lolos dengan melompati penghalang rendah yang memisahkan satu sisi kotak dari sisi lainnya.

Dalam hitungan detik, anjing yang telah diajari mengendalikan kejutan menemukan bahwa ia dapat melompati penghalang dan lolos. Anjing yang sebelumnya tidak menerima kejutan menemukan hal yang sama, juga dalam hitungan detik. Namun, anjing yang menyadari bahwa apa pun yang dilakukannya tidak berarti tidak berusaha untuk lolos, meskipun ia dapat dengan mudah melihat melewati penghalang rendah ke zona bebas kejutan di kotak shuttlebox. Menyedihkannya, ia segera menyerah dan berbaring, meskipun ia secara teratur dikejutkan oleh kotak. Ia tidak pernah menemukan bahwa kejutan dapat lolos hanya dengan melompat ke sisi yang lain.

Kami mengulangi percobaan ini pada delapan triad. Enam dari delapan anjing dalam kelompok yang tak berdaya hanya duduk di kotak shuttlebox dan menyerah, sementara tak satu pun dari delapan anjing dalam kelompok yang telah belajar mengendalikan kejutan menyerah.

Steve dan saya kini yakin bahwa hanya peristiwa yang tak terelakkan yang menghasilkan kepasrahan, karena pola kejutan yang identik, jika berada di bawah kendali hewan, tidak menghasilkan kepasrahan. Jelas, hewan dapat belajar bahwa tindakan mereka sia-sia, dan ketika mereka melakukannya, mereka tidak lagi memulai tindakan; mereka menjadi pasif. Kami telah mengambil premis utama teori pembelajaran—bahwa pembelajaran hanya terjadi ketika suatu respons menghasilkan hadiah atau hukuman—dan membuktikan bahwa itu salah.

Hasil temuan Seligman dan koleganya itu tentu menyerang secara konfrontatif pandangan yang dianut kalangan psikologi behavioristik di Amerika yang kala itu sudah mendominasi selama 60 tahun, bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh imbalan dan hukuman. Bagaimana bisa anjing pada kelompok kedua hanya diam saja meskipun mendapat hukuman berupa kejutan listrik? Jika hukum imbalan dan hukuman berlaku sebagaimana dianut oleh kalangan behavioristik, seharusnya anjing tersebut melompat sebagai cara untuk menghindari hukuman. “Kami menjawab bahwa jelas anjing-anjing tersebut, yang menghadapi keterkejutan yang tidak dapat mereka kendalikan, mampu memproses informasi, sehingga mereka dapat belajar bahwa apa pun yang mereka lakukan tidak penting,” terang Seligman.

Jadi, menurut Seligman yang penting bukan imbalan atau hukuman, tetapi proses mental yang terjadi dalam diri kita mengenai imbalan dan hukuman. Kaum behavioris berpandangan yang penting adalah perilaku, sementara proses mental seperti berpikir, berharap, dan merencanakan tidak penting. Dan perilaku yang akan dimunculkan seperti apa tergantung pada bagaimana lingkungan eksternal memberi imbalan dan hukuman pada perilaku tersebut. Sementara Seligman berpandangan proses mental bersifat kausal, yakni bahwa kita punya proses mental dalam diri kita, berupa ekspektasi atau harapan, bahwa suatu perilaku akan menghasilkan imbalan atau hukuman yang akan menentukan respon berupa perilaku tertentu. “Kami merasa bahwa sebagian besar perilaku dimotivasi oleh apa yang Anda harapkan dari perilaku tersebut,” terang Seligman.

Jadi, mengapa anjing-anjing pada kelompok kedua mengalami ketidakberdayaan yang dipelajari, hanya pasif meski mendapat kejutan listrik? Seligman menjelaskan, “Anjing-anjing itu hanya berbaring di sana karena mereka telah belajar bahwa apa pun yang mereka lakukan tidak berarti, dan oleh karena itu mereka berharap bahwa tindakan mereka tidak akan berarti di masa depan. Begitu mereka membentuk harapan ini, mereka tidak akan lagi terlibat dalam tindakan.” Anjing-anjing itu mengalami learned helplessness akibat proses mentalnya membentuk harapan atau ekspektasi tertentu yang membuat mereka berhenti bertindak.

Keterangan:

Shuttle box adalah alat atau sistem yang digunakan dalam eksperimen psikologi, khususnya dalam penelitian perilaku hewan. Alat ini terdiri dari dua kompartemen yang terhubung oleh sebuah “shuttle” atau lorong kecil, memungkinkan hewan untuk berpindah antara dua sisi