Empat Cara Menangkal Hoaks Menurut Psikologi

Penyebaran berita palsu atau hoaks masih marak terjadi di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024, terdapat 1.923 konten hoaks yang menyebar di masyarakat. Konten berita hoaks tersebut bervariasi mulai dari penipuan, politik dan pemerintahan, kesehatan, bencana, pencemaran nama baik, agama dan pendidikan, hingga mitos. Sebuah survei yang dilakukan oleh media berita online Tirto pada tahun 2023 dengan melibatkan 1.500 responden melaporkan bahwa mayoritas responden menemukan sebanyak 1-3 berita hoaks dalam tiga bulan terakhir, sementara sepersepuluh responden bahkan menemukan lebih dari 9 berita hoaks.

Di mana berita hoaks ditemukan? Mayoritas responden pada hasil survei Tirto tersebut menyebutkan bahwa media sosial menjadi platform yang paling banyak ditemukan berita hoaks. Secara berturut-turut, media sosial yang banyak ditemukan berita hoaks adalah Facebook, TikTok, Youtube, Instagram, dan Twitter (X). Sementara WhatsApp menjadi aplikasi pesan yang paling banyak digunakan untuk penyebaran berita hoaks.

Tingginya penyebaran berita hoaks melalui media sosial seiring sejalan dengan popularitas penggunaan media sosial di Indonesia. Dilaporkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan pengguna media sosial terbanyak keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Laporan Datareportal mengenai aktivitas digital di Indonesia tahun 2025 mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 143 juta identitas pengguna media sosial pada Januari 2025, setara dengan 50,2 persen dari total populasi.

Berapa lama waktu pengguna media sosial di Indonesia dalam mengakses media sosial? Data pada Februari 2025 melaporkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia menghabiskan waktu setiap hari mengakses media sosial rata-rata selama 3 jam 8 menit, lebih lama dari rata-rata waktu menggunakan media sosial di seluruh dunia yakni 2 jam 21 menit dalam sehari.

Oleh masyarakat Indonesia, media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana menjalin interaksi dengan teman dan anggota keluarga, namun juga menjadi sumber dalam mendapatkan berita. The Reuters Institute dalam laporan bertajuk Digital News Reports 2025 mengemukakan bahwa sumber berita online (website/aplikasi berita, jaringan sosial/video, podcast berita, dan AI chatbots) dan media sosial menjadi platform yang paling banyak digunakan di Indonesia dalam mencari berita, sementara televisi dan media cetak menempati urutan setelahnya.

Menjadikan media sosial sebagai sumber berita dapat menjadi masalah jika penggunanya tidak memiliki kemampuan dalam mendeteksi mana berita fakta mana berita hoaks.

OECD (the Organization for Economic Cooperation and Development) melaporkan sebuah survei bertajuk The OECD Truth Quest Survey untuk mengukur kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi konten hoaks di 21 negara. Meski Indonesia tidak menjadi salah satu negara yang disurvei, hasil temuan ini dapat menjadi pelajaran.

Salah satu temuan dari survei yang dilakukan pada awal 2024 lalu ini adalah bahwa negara-negara dengan proporsi responden tertinggi dalam mendapatkan berita dari media sosial memiliki skor kemampuan dalam mendeteksi berita hoaks (truth quest) yang lebih rendah. Sebaliknya, negara-negara dengan skor kemampuan dalam mendeteksi berita hoaks tertinggi juga memiliki proporsi terendah jumlah orang yang mendapatkan berita dari media sosial. Meski tampilan berita yang digunakan untuk dideteksi oleh responden meniru unggahan berita media sosial, pengguna media sosial ternyata kurang terampil dalam mendeteksi konten berita hoaks.

Survei ini juga menemukan bahwa rata-rata di berbagai negara yang disurvei, responden yang sangat memercayai media sosial sebagai sumber berita memiliki skor kemampuan dalam mendeteksi berita hoaks yang lebih rendah dibandingkan dengan responden yang kurang atau tidak memercayai media sosial sebagai sumber berita.

Indonesia menjadi negara yang mengandalkan media sosial sebagai sumber berita. Jika temuan pada survei OECD ini dapat digeneralisir, kemungkinan kebanyakan pengguna media sosial di Indonesia adalah mereka yang rendah kemampuannya dalam mendeteksi berita hoaks. Untuk itu, penting kiranya pengguna media sosial di Indonesia dibekali kemampuan dalam mendeteksi berita hoaks.

Walter Lippmann, sebagaimana dikutip oleh kritikus media Neil Postman, mengungkapkan, “Tidak ada kebebasan bagi masyarakat yang tidak memiliki cara-cara untuk mendeteksi kebohongan.” Lippmann meyakini bahwa dengan memiliki cara-cara untuk mendeteksi kebohongan, masyarakat tidak akan bersikap mengabaikan atas konsekuensi dari adanya kebohongan itu. Dengan kata lain, masyarakat yang tidak punya cara untuk mendeteksi kebohongan membuat mereka mengabaikan konsekuensi yang timbul dari adanya kebohongan. Bagi orang yang pernah dibohongi orang lain akan percaya bahwa kebohongan suatu berita berakibat buruk. Semakin kita punya cara dalam mendeteksi kebohongan, semakin kita menyadari bahaya buruk atas kebohongan dari penyebaran berita hoaks.

Apa saja cara-cara dalam menangkal berita hoaks menurut psikologi? Dikutip dari laporan American Psychological Association (APA), ada empat cara dalam menangkal berita hoaks (misinformasi) yang dapat dilakukan pada level individual, yakni sebagai berikut.

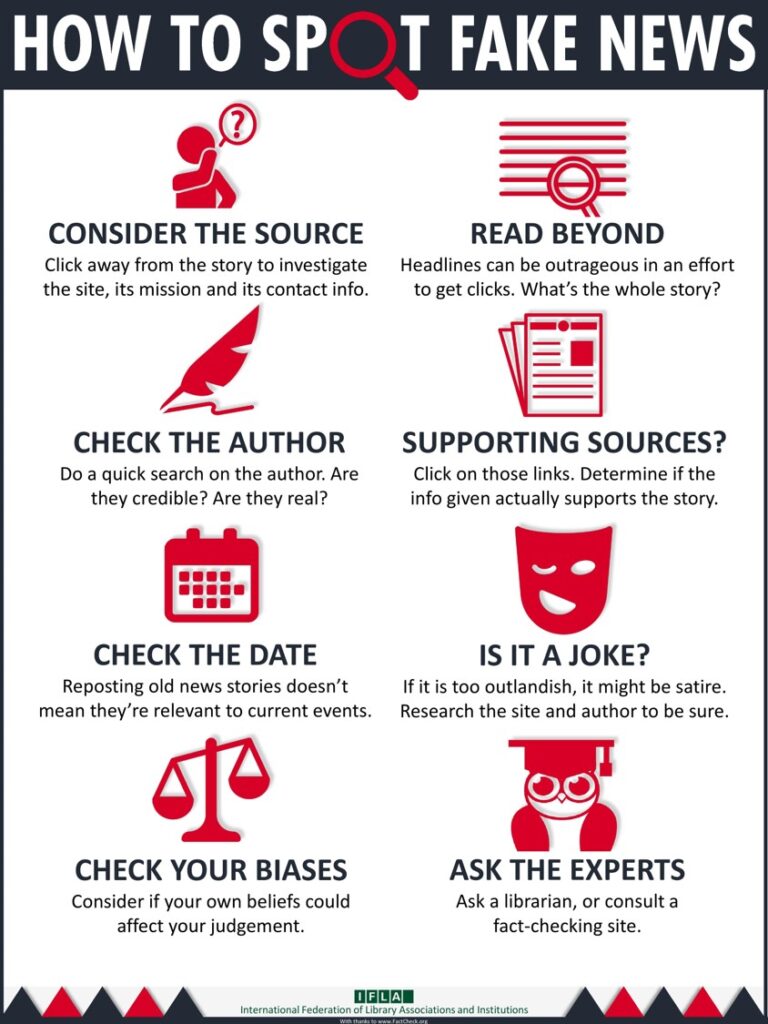

- Debunking atau pengecekan fakta

Pengecekan fakta dilakukan setelah orang-orang terpapar misinformasi. Cara ini paling berhasil jika menyertakan penjelasan terperinci yang membantah informasi yang salah dan menggantinya dengan fakta. Berikut ini panduan pengecekan fakta yang dapat diterapkan untuk menganalisis kebenaran suatu berita.

- Prebunking atau pra-pembongkaran

Cara ini bertujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak terjerumus dalam misinformasi sejak awal. Metode prebunking yang paling umum adalah inokulasi psikologis, di mana paparan terhadap versi lemah dari suatu berita hoaks membangun resistensi terhadap persuasi di masa mendatang. Prebunking untuk menangkal berita hoaks seperti vaksin untuk menangkal virus. Inokulasi psikologis dilakukan dengan cara memberi peringatan dini tentang serangan yang akan datang terhadap suatu keyakinan (misalnya, “Peringatan: Orang mungkin mencoba memanipulasi Anda dengan mengatakan…“) kemudian diikuti oleh pernyataan yang membantah klaim tersebut (misalnya, “Ini tidak benar, karena…“).

- Literasi media dan digital

Intervensi literasi media dan digital membantu masyarakat meningkatkan kemampuan menilai kualitas dan akurasi informasi atau melakukan aktivitas secara online. Cara ini seringkali disertakan dalam pendidikan formal atau informal. Intervensi ini sulit dievaluasi karena sangat bervariasi dalam hal konten, durasi, dan hasil.

- Nudge atau dorongan

Cara ini dilakukan melalui perubahan kecil pada lingkungan yang bertujuan untuk mengubah perilaku dengan cara yang dapat diprediksi dan positif. Ada dua jenis dorongan untuk mencoba mencegah orang membagikan berita hoaks : a) Dorongan akurasi, yakni meminta orang untuk mempertimbangkan kebenaran informasi sebelum membagikannya; dan b) Dorongan norma sosial, yakni menekankan pada standar perilaku komunitas dalam melaporkan informasi dan dorongan yang bersifat memotivasi dengan memberi penghargaan kepada orang-orang karena bertindak akurat.

Empat cara menangkal hoaks ini penting dimiliki dalam level individual mengingat manusia secara kognitif mudah termakan berita hoaks. Literasi digital juga penting karena merupakan satu dari 20 keterampilan yang dibutuhkan di era digital.