Impostor Syndrome: Mengapa Ada Orang yang Kompeten Namun Kurang Percaya Diri?

Kamus American Psychological Association (APA) menyebut impostor syndrome sebagai istilah lain dari fenomena impostor (impostor phenomenon) yang didefinisikan sebagai berikut:

the situation in which highly accomplished, successful individuals paradoxically believe they are frauds who ultimately will fail and be unmasked as incompetent. The phenomenon originally was described in relation to a group of female college students who, despite stellar grades and test scores, nonetheless felt that most or all of their achievements had somehow been the result of chance or error. Follow-up studies showed that men as well as women are susceptible to impostor feelings and that early family conflict and lack of parental support may play an etiological role. Clinical symptoms often are associated with the phenomenon as well, including generalized anxiety, depression, and diminished self-esteem and self-confidence.

Situasi di mana individu-individu yang berprestasi dan sukses secara paradoks percaya bahwa mereka adalah penipu yang pada akhirnya akan gagal dan kedok ketidakmampuan mereka akan terungkap. Fenomena ini awalnya dijelaskan terkait sekelompok mahasiswi yang, meskipun memiliki nilai dan skor ujian yang cemerlang, tetap merasa bahwa sebagian besar atau semua pencapaian mereka entah bagaimana merupakan hasil dari kebetulan atau kesalahan. Studi lanjutan menunjukkan bahwa pria maupun wanita rentan terhadap perasaan penyamar dan bahwa konflik keluarga di usia dini serta kurangnya dukungan orang tua dapat berperan sebagai penyebab. Gejala klinis juga sering dikaitkan dengan fenomena ini, termasuk kecemasan umum, depresi, serta penurunan harga diri dan kepercayaan diri.

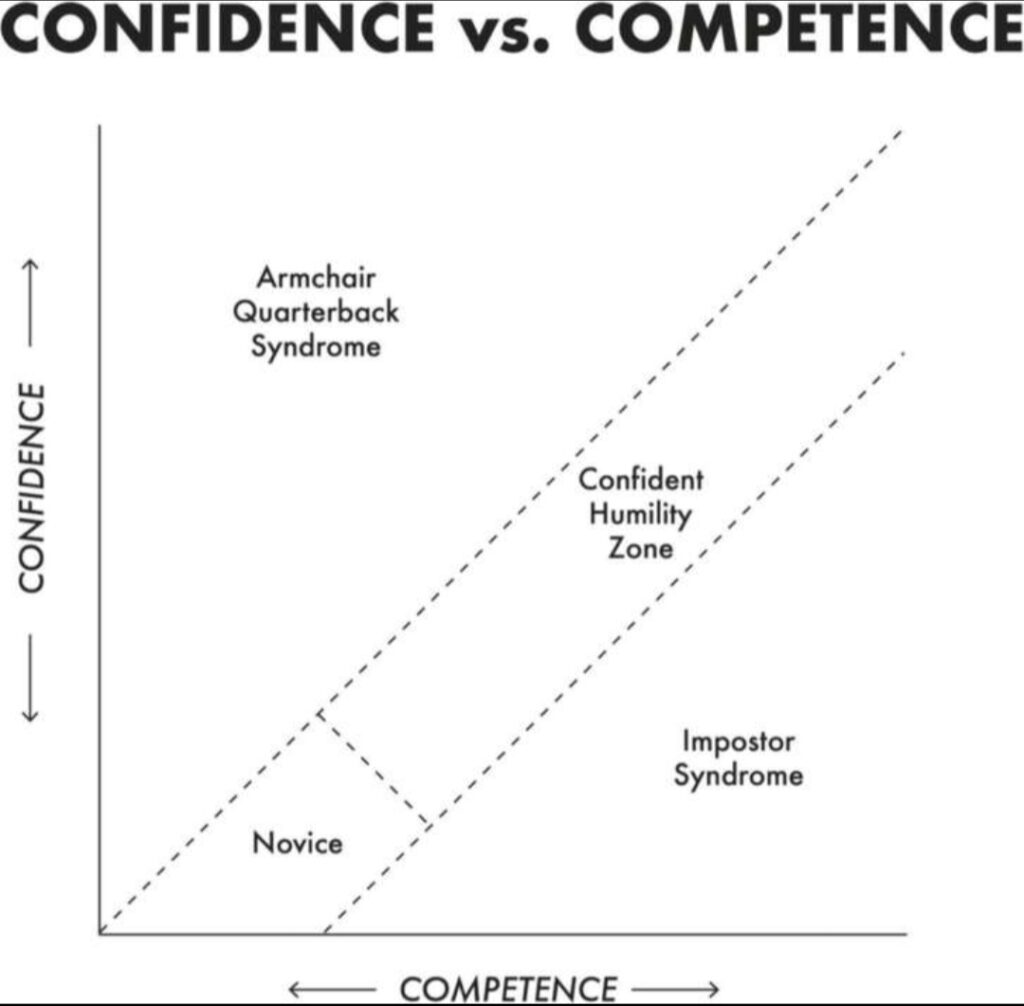

Untuk memahami impostor syndrome atau yang diterjemahkan sebagai sindrom penyamar, kita perlu menggunakan dua sumbu, yakni kepercayaan diri dan kompetensi. Idealnya, orang yang kompetensinya tinggi berbanding lurus dengan kepercayaan dirinya yang juga tinggi, demikian sebaliknya. Namun ada orang yang kepercayaan dirinya tinggi namun kompetensinya rendah, juga ada orang yang kompetensinya tinggi namun kepercayaan dirinya rendah. Yang pertama disebut armchair quarterback syndrome, yang kedua disebut impostor syndrome. Yang pertama membawa kepada keangkuhan atau superioritas, yang kedua membawa pada rendah diri atau inferioritas.

Adam Grant, ilmuwan psikologi dari Wharton School, Universitas Pennsylvania, dalam bukunya berjudul Think Again, berpandangan bahwa kedua sindrom ini membuat orang enggan untuk berpikir ulang, yakni kemampuan dalam meninjau ulang pandangan lama yang kita yakini, juga mendorong fleksibilitas mental, kerendahan hati, dan rasa ingin tahu yang memungkinkan kita mengetahui apa yang tidak kita ketahui.

Perpaduan ideal kepercayaan diri dan kompetensi ada di titik tengah: tingginya kepercayaan diri sejalan dengan tingginya kompetensi. Adam Grant menyebut keadaan ini sebagai rendah hati yang percaya diri (confident humility), yakni

having faith in our capability while appreciating that we may not have the right solution or even be addressing the right problem. That gives us enough doubt to reexamine our old knowledge and enough confidence to pursue new insights.

Memiliki keyakinan pada kemampuan kita sambil menyadari bahwa kita mungkin belum memiliki solusi yang tepat atau bahkan belum mengatasi masalah yang tepat. Hal itu memberi kita cukup keraguan untuk menguji kembali pengetahuan lama kita dan keyakinan yang cukup untuk mengejar wawasan baru.

Grant mengilustrasikan keadaan rendah hati yang percaya diri seperti pada gambar berikut:

Namun, menjadikan imbang antara kepercayaan diri dan kompetensi tidak mudah, kadang membuat terpeleset kepada armchair quarterback syndrome, kadang terpeleset kepada impostor syndrome. Dan bagi Adam Grant, dari pada mengalami armchair quarterback syndrome, lebih baik kita mengalami impostor syndrome. Grant menulis,

we still have a lot to learn about when impostor syndrome is beneficial versus when it’s detrimental. Still, it leaves me wondering if we’ve been misjudging impostor syndrome by seeing it solely as a disorder.

Kita masih perlu banyak belajar tentang kapan sindrom penyamar bermanfaat dan kapan merugikan. Namun, hal ini membuat saya bertanya-tanya apakah kita telah salah menilai sindrom penyamar dengan menganggapnya semata-mata sebagai gangguan.

Menurut Grant, alih-alih sebagai gangguan, setidaknya ada tiga manfaat merasakan adanya impostor syndrome dalam diri kita, yakni:

- Merasa seperti penyamar bisa menjadi sumber motivasi untuk kita bekerja lebih keras

- Pikiran-pikiran sebagai penyamar bisa memotivasi kita untuk bekerja lebih cerdas

- Menjadi penyamar akan membantu kita menjadi pembelajar yang lebih baik

Bagaimana impostor syndrome diukur? Kamus APA menjelaskan sebagai berikut.

Several instruments to measure the phenomenon exist: The Harvey Impostor Phenomenon Scale (HIPS), developed in 1981 by U. S. clinical psychologist Joan C. Harvey, contains 14 self-descriptive statements to which participants respond using a 7-point Likert scale of 0 (not at all true) to 6 (very true); the Clance Impostor Phenomenon Scale (CIPS), developed in 1985 by U.S. clinical psychologist Pauline Rose Clance, comprises 20 self-descriptive statements to which participants respond using a 5-point Likert scale of 1 (not at all true) to 5 (very true); and the Perceived Fraudulence Scale (PFS), developed in 1991 by U.S. psychologists John Kolligian and Robert J. Sternberg, includes 51 items and also uses a 7-point Likert-scale response format.

Beberapa instrumen untuk mengukur fenomena tersebut ada:The Harvey Impostor Phenomenon Scale (HIPS), yang dikembangkan pada tahun 1981 oleh psikolog klinis AS Joan C. Harvey, berisi 14 pernyataan deskriptif diri yang ditanggapi oleh partisipan menggunakan skala Likert 7 poin dari 0 (tidak benar sama sekali) hingga 6 (sangat benar); Clance Impostor Phenomenon Scale (CIPS), yang dikembangkan pada tahun 1985 oleh psikolog klinis AS Pauline Rose Clance, terdiri dari 20 pernyataan deskriptif diri yang ditanggapi oleh partisipan menggunakan skala Likert 5 poin dari 1 (tidak benar sama sekali) hingga 5 (sangat benar); dan the Perceived Fraudulence Scale (PFS), yang dikembangkan pada tahun 1991 oleh psikolog AS John Kolligian dan Robert J. Sternberg, mencakup 51 item dan juga menggunakan format respons skala Likert 7 poin.

Item-item alat ukur Clance Impostor Phenomenon Scale (CIPS) dapat dilihat di website penulisnya, Pauline Rose Clance.

Alat ukur yang lebih baru untuk mengukur impostor syndrome dikembangkan oleh F. Ibrahim dan koleganya dari Helmut-Schmidt-University, Hamburg, Jerman pada tahun 2021 yang disebut The Impostor-Profile (IPP) dan dilaporkan dalam artikel mereka berjudul Examining the Impostor-Profile—Is There a General Impostor Characteristic?