Kapan Orangtua Sebaiknya Memberi Handphone untuk Anaknya?

Dua tahun lalu, saat anak saya kelas 4 SD, guru wali kelasnya bertanya ke siswa di kelas yang berjumlah 20 anak, “Siapa di sini yang tidak punya handphone?” Hanya ada tiga siswa yang angkat tangan, salah satunya anak saya. Sepulang sekolah, anak saya menceritakan hal itu dan bertanya, “Ayah, mengapa [menyebut namanya] tidak punya handphone?“

Saat ini, menjelang anak saya lulus SD, guru sekolah membuatkan grup WA angkatan berisi semua siswa kelas 6. Karena anak saya tidak punya handphone, maka ibunya yang masuk ke grup tersebut. Obrolan berisi celoteh anak-anak berupa teks singkat, emoticon, stiker, yang saling bersahut-sahutan tanpa arah.

Saya bertanya-tanya, apa tidak terlalu dini orangtua memberikan handphone anaknya saat masih SD? Apa tidak terlalu longgar institusi pendidikan memfasilitasi anak berinteraksi menggunakan handphone pada usia SD?

Anak-anak saat ini adalah penduduk asli digital (digital native) yang sebagiannya memiliki orangtua yang juga penduduk asli digital. Tidak hanya dirinya yang lahir sudah berada di era digital, orang tuanya juga. Saya jadi bertanya-tanya lagi, apa mungkin orangtua memberikan handphone anaknya lebih dini semata-mata agar dapat leluasa menggunakan handphone tanpa diganggu oleh anaknya? Mungkin saja tidak. Tapi anak-anak saat ini memang penduduk asli digital yang sejak hari pertama kelahiran di dunia ibunya menyusui sambil memegang handphone di tangannya. Handphone menjadi benda yang mudah direngkuh anak-anak.

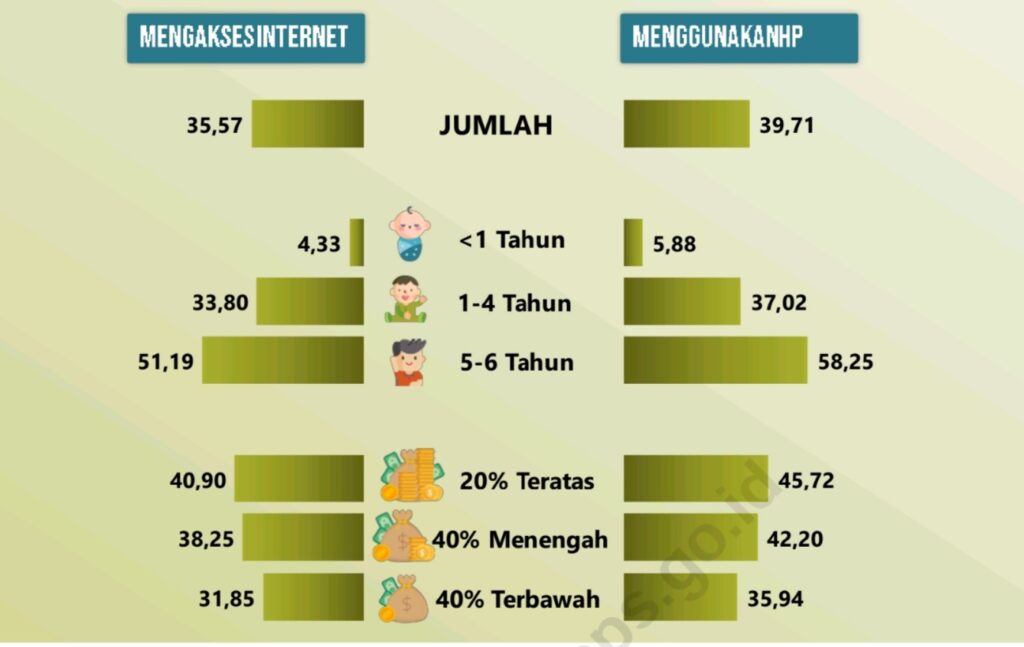

Ya, anak-anak di Indonesia telah terpapar handphone, dan juga internet, bahkan sejak usia dini. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan bahwa anak usia dini di Indonesia sudah banyak yang mengakses internet dan menggunakan handphone, bahkan sebelum usia satu tahun. Semakin bertambah usia (sampai 6 tahun) semakin meningkat persentase anak usia dini di Indonesia yang mengakses internet dan menggunakan handphone. Dari 10 anak Indonesia berusia 6 tahun, 5 diantaranya telah mengakses internet dan menggunakan handphone. Data yang sama juga menunjukkan semakin tinggi pendapatan orangtua berhubungan dengan semakin tingginya anak terpapar internet dan handphone.

Jika anak-anak Indonesia sudah sejak dini mengakses internet dan menggunakan handphone, bukannya hanya menunggu waktu sebentar saja untuk memiliki handphone sendiri?

Selain karena sudah terbiasa menggunakan handphone sejak kecil, satu alasan lagi yang membuat anak usia SD, termasuk anak saya, merengek minta handphone, yakni bahwa menggunakan handphone dan mengakses internet, termasuk mengakses media sosial, merupakan fenomena yang oleh ilmuwan sosial disebut dengan masalah terkait tindakan kolektif (collective action problem). Anak ingin punya handphone, juga akun media sosial, karena teman-temannya banyak yang memilikinya.

Dalam artikelnya, ilmuwan psikologi sosial Jonathan Haidt menjelaskan fenomena tersebut sebagai berikut.

Yet we are not helpless. It often feels that way because smartphones, social media, market forces, and social influence combine to pull us into a trap that social scientists call a collective action problem. Children starting secondary school are trapped in a collective action problem when they arrive for their first day and see that some of their classmates have smartphones and are connecting on Instagram and Snapchat, even during class time. That puts pressure on them to get a smartphone and social media as well.

It’s painful for parents to hear their children say: “Everyone else has a smartphone. If you don’t get me one, I’ll be excluded from everything.” Many parents therefore give in and buy their child a smartphone at age 11, or younger. As more parents relent, pressure grows on the remaining kids and parents, until the community reaches a stable but unfortunate equilibrium: Everyone really does have a smartphone.

Namun kita bukannya tidak berdaya. Sering kali terasa seperti itu karena ponsel pintar, media sosial, kekuatan pasar, dan pengaruh sosial berpadu untuk menarik kita ke dalam perangkap yang oleh para ilmuwan sosial disebut masalah tindakan kolektif. Anak-anak yang mulai masuk sekolah menengah terperangkap dalam masalah tindakan kolektif ketika mereka tiba di hari pertama dan melihat bahwa beberapa teman sekelas mereka memiliki ponsel pintar dan terhubung di Instagram dan Snapchat, bahkan selama jam pelajaran. Itu memberi tekanan pada mereka untuk mendapatkan ponsel pintar dan media sosial juga.

Sangat menyakitkan bagi orang tua mendengar anak-anak mereka berkata: “Semua orang punya ponsel pintar. Jika ayah/ibu tidak memberiku satu, aku akan dikucilkan dari semuanya.” Oleh karena itu, banyak orang tua menyerah dan membelikan anak mereka ponsel pintar pada usia 11 tahun, atau lebih muda. Karena semakin banyak orang tua yang mengalah, tekanan tumbuh pada anak-anak dan orang tua yang tersisa, hingga masyarakat mencapai keseimbangan yang stabil tetapi disayangkan: Setiap orang benar-benar memiliki ponsel pintar.

Apa jadinya jika semua anak memiliki handphone? Haidt, dalam bukunya berjudul the Anxious Generation, mewanti-wanti akan bahaya yang mengancam. Ia menulis,

I present research showing that a phone-based childhood disrupts child development in many ways. I describe four foundational harms: sleep deprivation, social deprivation, attention fragmentation, and addiction. I then zoom in on girls to show that social media use does not just correlate with mental illness; it causes it, and I lay out the empirical evidence showing multiple ways that it does so. I explain how boys came to their poor mental health by a slightly different route.

saya menyajikan penelitian yang menunjukkan bahwa masa kanak-kanak yang bergantung pada ponsel mengganggu perkembangan anak dalam banyak hal. Saya menjelaskan empat bahaya mendasar: kurang tidur, deprivasi sosial, fragmentasi perhatian, dan kecanduan. Kemudian saya fokus pada anak perempuan untuk menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tidak hanya berkorelasi dengan penyakit mental; tetapi juga menyebabkannya, dan saya memaparkan bukti empiris yang menunjukkan berbagai cara hal tersebut terjadi. Saya menjelaskan bagaimana anak laki-laki mencapai kesehatan mental yang buruk melalui jalur yang sedikit berbeda.

Untuk mencegah anak mendapat efek buruk dari penggunaan handphone dan mengakses internet, termasuk media sosial, Haidt memberi saran yang bisa dilakukan orangtua sebagai fondasi anak dalam melalui hidup yang lebih sehat di era digital. (Sepertinya Haidt suka menggunakan kata fondasi untuk menggambarkan sesuatu yang mendasar, termasuk teorinya mengenai moralitas yang disebut dengan Teori Fondasi Moral). Haidt menulis dua di antara fondasi tersebut sebagai berikut.

1. No smartphones before high school. Parents should delay children’s entry into round-the-clock internet access by giving only basic phones (phones with limited apps and no internet browser) before ninth grade (roughly age 14).

2. No social media before 16. Let kids get through the most vulnerable period of brain development before connecting them to firehose of social comparison algoritmically chosen influencers.

1. Tidak boleh ada ponsel pintar sebelum sekolah menengah. Orang tua sebaiknya menunda akses internet 24 jam kepada anak-anak dengan hanya memberikan ponsel standar (ponsel dengan aplikasi terbatas dan tanpa peramban internet) sebelum kelas sembilan (sekitar usia 14 tahun).

2. Tidak boleh ada media sosial sebelum usia 16 tahun. Biarkan anak-anak melewati periode perkembangan otak yang paling rentan sebelum menghubungkan mereka dengan influencer yang dipilih secara algoritmik dan penuh perbandingan sosial.

Pandangan mendasar Haidt mengenai penggunaan handphone tersebut mungkin seperti pandangan orangtua yang konservatif, mengingat di negaranya, Amerika Serikat, rata-rata usia anak pertama kali memiliki handphone adalah 11,6 tahun. Anda boleh juga tidak setuju dengan pandangan Haidt ini.

Candice L. Odgers, ilmuwan psikologi dan informatika dari Universitas California tidak sependapat dengan pandangan Haidt bahwa penggunaan teknologi digital (handphone dan media sosial) berefek negatif terhadap kesehatan mental anak-anak. Ia melaporkan bahwa hasil temuan penelitian menunjukkan hubungan antara penggunaan teknologi digital dan kesehatan mental pada anak-anak bersifat asosiatif, bukan kausal, dan asosiasi keduanya ditemukan bervariasi: tidak ada asosiasi, ada tapi kecil asosiasinya, dan hasilnya beragam (ada yang asosiasinya positif dan ada yang negatif). “Asosiasi tersebut menunjukkan,” ungkapnya, “bukan bahwa penggunaan media sosial memprediksi atau menyebabkan depresi, melainkan bahwa anak muda yang sudah memiliki masalah kesehatan mental menggunakan platform tersebut lebih sering atau dengan cara yang berbeda dari teman sebayanya yang sehat.”

Jadi, jika tidak ditemukan efek negatif penggunaan handphone dan media sosial bagi kesehatan mental anak-anak, apa perlunya dibatasi usia penggunaannya?

Jika tidak berefek pada kesehatan mental, mungkin kita perlu menengok penelitian lain yang mengkaji risiko penggunaan handphone pada anak-anak. Jacqueline Nesi, psikolog klinis dari Universitas Brown mengatakan, “Ponsel pintar memiliki risiko. Kita tahu bahwa ponsel yang ada dapat mengalihkan perhatian remaja dari pekerjaan akademik, mengganggu interaksi sosial tatap muka, dan mengganggu tidur. Kita juga tahu bahwa ponsel pintar menawarkan portal di saku Anda untuk mengakses segala hal di internet—beberapa di antaranya kita tidak ingin mereka lihat.“

Risiko lain penggunaan handphone dan media sosial pada anak-anak yang dilaporkan oleh peneliti adalah perundungan (bullying). Susan Swearer, ilmuwan psikologi yang meneliti mengenai perundungan mengatakan dalam wawancara dengan American Psychological Association (APA), “Teknologi jelas memengaruhi perundungan. Apa yang dulunya merupakan pertemuan tatap muka yang terjadi di lokasi tertentu kini dapat terjadi 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Teknologi—komputer, ponsel, dan media sosial—semuanya merupakan kondisi yang memungkinkan perundungan terjadi. Salah satu cara untuk melindungi anak-anak kita adalah dengan membatasi dan/atau memantau penggunaan teknologi ini.“

Jadi, terkait pertanyaan kapan orangtua sebaiknya memberikan handphone untuk anaknya, jawabannya bisa merujuk saran dari Haidt di atas. Jawabannya bisa juga bersifat individual dari pertimbangan orangtua sendiri mengenai kemungkinan risiko yang timbul jika anak memiliki handphone sendiri. Sehingga, kapan orangtua memberi handphone untuk anaknya sepenuhnya tergantung orangtua itu sendiri dengan secara sadar mengetahui risiko-risiko yang ditimbulkannya.

Masalahnya, sebagaimana disinyalir Swearer, kebanyakan orangtua dan anak itu sendiri tidak menyadari dampak negatif penggunaan handphone dan media sosial. Ia menjelaskan,

Saya bertanya kepada orang tua, “Apakah Anda akan membiarkan putri Anda yang berusia 12 tahun berjalan sendirian di gang gelap?” Tentu saja, jawabannya adalah “tidak.” Pertanyaan selanjutnya adalah, “Lalu mengapa Anda membiarkan putri Anda yang berusia 12 tahun menggunakan komputer atau berkirim pesan tanpa pengawasan?” Orang tua dan anak-anak tidak menyadari sisi negatif dari teknologi dan media sosial.